Advertisements

2022年末,詩人韓東憑借詩集《奇跡》斬獲第八屆魯迅文學獎。作為20世紀80年代“第三代詩歌”的代表人物,當代詩歌寫作“民間立場”的闡釋者與堅守者,這是韓東寫詩四十余年來首次獲得官方授予的文學獎項。

韓東在朋友圈人緣極好。友人們親切地喚他“韓二”。他在南京東北郊有一間工作室,與藝術家毛焰的工作室毗鄰。他喜歡安靜、潔凈的場域,每天帶著飯盒去工作室上班寫作。韓東的朋友、作家葉兆言說他“最大的優點就是做人不俗”。

“坐在他的身邊我就安心了。/墊子那么軟,友人如此親切/那是一種很奇怪的感覺。/一個跳傘者終于落地/感覺到陽光、大地的芬芳/他懶洋洋地不想起身,踏實了。”友人的到來安頓世間萬物,哪怕只是隨意聊聊迪士尼和電影市場,也讓“面條有了面條的味道,人也有了人的樣子”。這是韓東筆下的《奇跡》,也是語言和生活的“奇跡”。

從具有文學史意義的《有關大雁塔》,到20世紀末激進的“斷裂”問卷,再到平靜隱逸的寫作的當下,韓東見證了中國當代詩歌40余年的發展。魯迅文學獎頒獎詞稱他的作品“洗練而精密,寬遠而平和”;學者張清華則從《奇跡》里讀出“幾許老熟,幾許寬釋”。

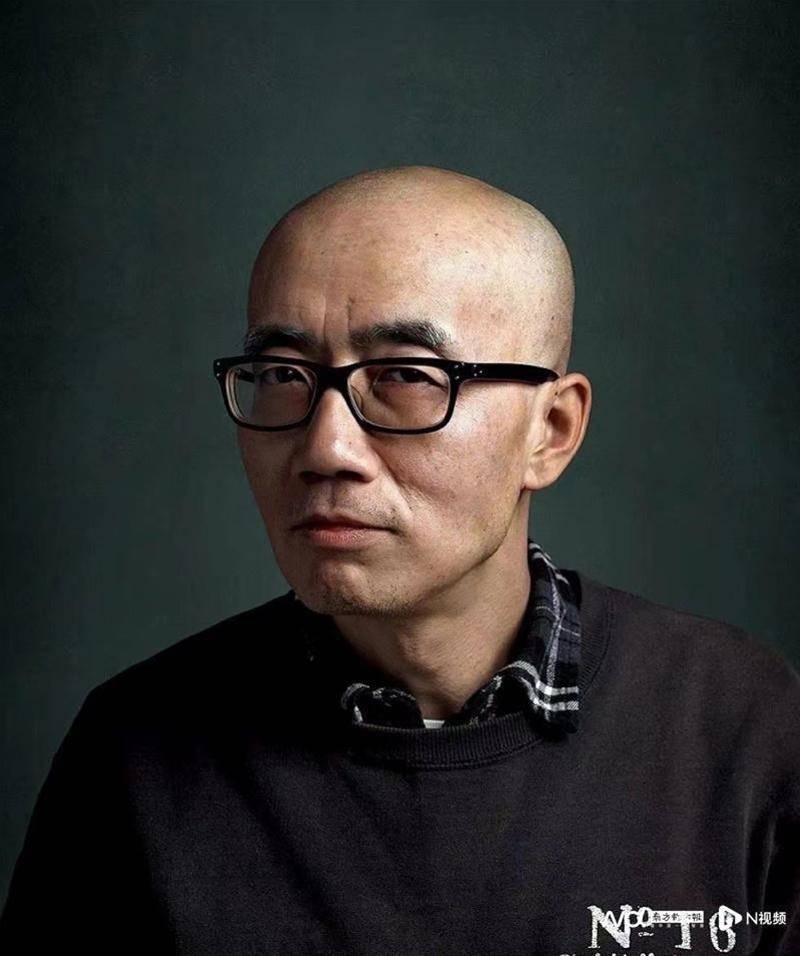

詩人韓東

1985年,韓東與于堅、丁當、顧前、微粒、蘇童等在南京創辦了民刊《他們》,首期收入韓東、于堅、小海、丁當、王寅、小君、斯夫、陸憶敏、封新城、呂德安等人的詩歌和李葦、蘇童、馬原、顧前的小說作品。刊名來自美國作家奧茨的同名小說,韓東在回憶文章《或他們》里寫道:“‘他們’本來就是一幫人嘛,并且不是‘我們’,也不是‘你們’,有一種背向而立的感覺。”與“第三代詩歌運動”中風起云涌的諸多流派不同,“他們”作為一種詩歌現象或詩歌群體,在當時既無綱領宣言,也無統一的美學原則,其作者來自全國各地,人生經歷和詩歌風格也大相徑庭。從1985年創刊到1995年停刊,《他們》一共刊出9期,是創生于80年代的、延續時間最長、最具生命活力的民間文學刊物之一。

“他們”詩群豪杰輩出,韓東算得上當中的執牛耳者。他很早就以《有關大雁塔》一詩聞名于世。這首消解崇高與意義,與楊煉的史詩《大雁塔》形成互文的詩作,真確地反映了80年代中后期特定的社會心理和文化形態,成為當代詩歌史上的一座界碑,宣告了朦朧詩之后全新詩歌樣式的誕生。而韓東的另一句話“詩到語言為止”,在80年代的詩人中廣為傳誦,堪稱“第三代詩歌”的理論旗幟。

進入90年代以后,由于市場經濟浪潮和大眾文化興起,曾經轟轟烈烈的詩歌運動煙云散盡,詩人的地位變得邊緣化。在寫詩的同時,韓東將更多精力投入到小說創作。但曾經那一股挑戰權威、反抗遮蔽的先鋒沖動,依然在血脈中奔流。1998年,不滿于當時的文學秩序,韓東、朱文發起“斷裂”問卷,重申其“民間寫作”立場:即“堅持獨立的精神和自由創造的品質”。

1993年,韓東辭去了公職,開始以寫作為生。他在《不是“自由撰稿人”,而是自由》中寫道:“對于我個人,既已選擇了文學,同時重復意味著脫離了體制或商業的管制。正是它使我獲得了某種程度的自由,并嘗到了甜頭。也許這就是對某種‘精神實體’的品嘗,滋味雖然苦澀,但妙不可言。”

二十多年來,韓東做到了“知行合一”,像一個苦行僧,在名利的聚光燈之外沉默地寫作。而正是這一點,讓韓東的詩集《奇跡》早2022年斬獲魯迅文學獎變得別有意味。“斷裂”的兩端是幾時彌合的?改變了的詩人本身,還是當代詩壇的整體生態?

關于“斷裂”之后的寫作立場,韓東沒有直接回復南都記者,但他在與夏榆的訪談《韓東 | 你必須活在后來者那里》里曾經說道:“所謂體制,也都是一個個具體的活人組成的。你會看見一些親切的具有理解力的面孔,向你伸出溫暖友善的援手,相握時暗中用力,一切盡在不言中。”他坦言自己如果寫得不滿意,連吃頓飯都會覺得心虛,“這樣的人是不會以攫取社會能量、騙取現世名聲為己任的。”

詩集《奇跡》收錄了韓東近年來創作的125首詩歌新作。詩集分為“白色的他”“致敬之詩”“夢中一家人”“悼念”“時間與旅行”“奇跡”“心兒怦怦跳”七個部分,涉及到親情、友情、生與死等話題。韓東自言,“我最大的理想就是將極端偉大和極端邪惡并置一處”,他的詩句總是在平淡中暗藏鋒刃,溫情中帶著殘酷,有一種絕不傷感的、極致冷靜的語調,凝視眾生一如“瓦楞中的明月”——“無情看著有情”。

南都專訪韓東

寫作需有一點“混不吝”的態度

南都:從上世紀80年代開始,詩壇上的各種論爭層出不窮,但到了2000年以后,似乎爭鋒的聲音變少了,好像有一股勁兒消失了。與20世紀八九十年代相比,你認為2000年以后的中國當代詩壇發生了什么變化?

韓東:主要還是因為大眾對文學的熱度大不如前。上世紀八十年代,全民文學熱,大家的關注點都在這兒,隨著社會生活的多元化和多層次,人們的注意力分散到了其他的方方面面。詩歌內部,爭論還是有的,但能引發關注首先得構成外部事件,比如海子、顧城、余秀華無不是這樣被人知曉的。詩歌內部真正有價值的問題討論實際上一直在持續,九十年代的知識分子寫作和所謂的“民間寫作”之爭余音未了,更年輕的一代詩人甚至是幾代詩人其實也是選邊站的——在寫作方式和旨趣上。當然,在人際關系的層面,大家都更成熟了,一般不會那么劍拔弩張你死我活。再有一點,爭執大多發生在網絡上,而網絡空間巨大,完全可以滿足你玩你的我玩我的相對隔絕所需要的條件。我有一種感覺,如今尖利喧嚷的聲音反倒缺乏實質,而具有意義的討論往往并不那么大聲,或者不容易被放大。當然,年輕一代也相對溫和,更文明也更有教養,不像我們那會兒個個都是“斗士”“刺兒頭”,甚至是“亡命徒”。

南都:就你個人而言,進入新世紀以來你的詩歌寫作是否有主題或風格上的轉變?

韓東:應該有變化,但這首先是來自讀者和批評家的感受、判斷。就我個人而言,是一路寫下來的,說到“變法”,無時無刻不想,但大的或者預先設計的轉向似乎沒有。我靠不自覺的積累。主題上可能更集中了,延續了年輕時的一些指向(比如愛與死),中斷或疏遠了另一些指向。風格的變化也是漸變,越來越成熟的同時實際上要打破的正是熟練、套路和追求完美所帶來的弊端。如何寫得生澀一點、野蠻一點對我太難了,而我知道這些正是創造力的靈魂。老家伙有老家伙的問題,目光或許可能變得更尖銳,但在行動上受制于經驗、生理等因素。

南都:21世紀頭幾年網絡詩歌論壇十分盛行,你那時候也曾在網上寫詩嗎?互聯網以及移動互聯網的普及,是否對你的寫作產生過影響?

韓東:我參與了網上的爭論,自己寫的詩也會貼到網上。“在網上寫詩”是什么概念?是立等可取嗎?還是一種網絡互動的即時性反應?那不就成了應景之作?詩人成了唱堂會的了。那我肯定沒有,也反對這樣。網絡是這樣的,一首詩一經貼出(發表),立刻就會有反饋,弄得人心浮動,在我看來這是對寫作者而言的非常壞的影響。的確有人將此作為自己寫作的動力,其結果只能是一種敗壞。有天才的可能寫得更好的人被毀掉了。我對網絡的看法肯定的方面就是,那是一塊相對自由的天地。否定性的看法即是,它的互動性、直接性和瞬間性毀滅了“詩心”。好的是自由,壞的是方式。但很多人對網絡的褒貶和我是相反的,津津樂道于一種技術方式導致的寫作方式,而對自由并無多大的體會。在我看來,詩歌仍然是一門古老的作坊式的手藝(在它最低的指標上)。如果我要享受這種自由,肯定得有定力,在寫作的構想上不為其所動,如果被裹挾而去那還不如沉默。

詩人韓東

南都:當代詩壇時常在議論詩人的“歷史意識”,當代詩歌和它背負與經歷的歷史之間,似乎一直存在著某種緊張。你怎么看待詩歌和歷史的關系?怎樣在寫作中體現詩人的“歷史意識”?

韓東:“歷史意識”是一個很模糊的概念,是指詩人對現實歷史負有責任?還是說詩人的寫作要考慮文學史的框架?但無論是何者,考慮過分都是陷阱。對現實歷史的責任是人的責任,只要是個文明人我覺得都有這方面的責任,沒有必要聯系到寫作專業。當然掌握了很大的社會能量的名流、人物除外,理應利用他的影響力為社會正義發聲,但這不涉及到作品。一旦涉及到作品,以此為先為大,作品本身就會出現問題。至于文學史的架構,不管你自覺不自覺都是在它的籠罩下寫作的,反倒需要一點突破或者無視的精神。當然,其前提是對前人的工作有深入的了解,為反對而反對,或者只是觀念上反對并沒有意義。總之,在寫自己的東西時需要一種“混不吝”的態度,謹記自己是“運動員”,而非裁判或者評論員。

南都:詩集《奇跡》收錄了你最近幾年的詩歌作品。我發現你詩歌里的主角大多是一些小人物,普通的人和普通的生活,但這個普通里又有一點東西能將人刺痛。這樣一種觀察人間的視角,是否和你同時也寫小說有關?你的詩人身份和小說家身份,如何互相影響?

韓東:我的詩歌和小說肯定有關,都是我寫的嘛,享用同一經驗資源。但小說和詩歌是不同的文體,不僅是排列方式不同,我覺得不同的文體間是有“本體論”的差異的。我的看法和認為文體只是一種外在形式的流行觀點相悖。或許以前我覺得小說、詩歌或者長篇小說和短篇小說的劃定是人為的,并無本質規定,但隨著寫作的深入現在我不這么看了。無論是詩歌、小說,還是短篇小說和長篇小說都有其內在的約束性,并非只是排列方式或者篇幅問題。當然,另一方面,傳統文體需要突破它的“邊界”,這是另一個問題了,在此不論。

南都:當你在詩歌里闡述一些我們稱之為“人間真實”的東西的時候,會不會覺得殘酷?詩人應該怎樣去處理這種殘酷?(比如《電視機里的駱駝》《馬尼拉》《我們不能不愛母親》)

韓東:真實是會讓人肝膽俱裂的,但你寫的必須是文學。我最大的理想就是將極端偉大和極端邪惡并置一處,不僅是說作品的偉大和其內容(講述的內容)的邪惡,而是在被講述的層面,一些極端能夠并置、交融,大概這也才是我心目中的偉大作品吧。僅僅是殘酷是不夠的,僅僅是溫良光鮮也是不夠的。至于你說的那幾首詩,我覺得正常,遠遠談不上殘酷。

南都:《奇跡》組詩和《圣經》的某些章節形成互文,《紫光》讀起來又有一些未來感和科幻色彩。這是你的詩中首次出現超自然的東西。為什么這樣寫?它們對你有什么意義?

韓東:是嗎?我沒有刻意聯系《圣經》,更對科幻不熟悉。但我的確熱愛《圣經》中的《舊約》部分,也有過一些思考,在作品中呈現出有關的意蘊大概是潛移默化。科幻或者科普自然也讀過一些,這乃是今天的“時文”,只要你閱讀都逃避不了。“超自然”我當然喜歡,并有強烈的興趣,但我這里的“超自然”并不是那些神神道道的東西,不是所謂脫離物理學定理的東西,更不是高科技。在我這里“超自然”只有一個,就是我們有限存在之外的根源,和“真理”是同義詞。“奧秘”亦然,在我這里就是指絕對真理。當然,在經驗意義上的神秘的東西我也很感興趣。最重要的是,無論是“超自然”,還是“神秘”“奧秘”,如果只是指難以解釋的靈異現象就有限了,容易墮入迷信。沒錯,這一切將是今天和未來文學的養料(包括高科技),但脫離了“超自然真理”的觀照,也不過是養料而已,提供不了超越的可能。哪怕這種超越只是就文學和藝術而論的。

南都:你是否主動拓展過詩歌主題與文體的邊界?進行過哪些實驗?

韓東:關于文體的問題前面說過了。我相信各種傳統文體有其“本體論”的根據,但探索邊界甚至越過邊界也是有意義的。年輕的時候,我們經常干這事,我也不例外,但正是有了極端的邊界或越界之后的崩潰經驗,才讓我更加確信某種本體性的實在。將小說散文化或者將散文詩歌化,這樣的事情我們都干過,至于將各種文體熔于一爐,這樣的事也做了不少,的確拓展了邊界也開闊了視野享受了自由,但如果要避免作品之作為作品的崩塌還是應該往回收一些。我相信“永恒”和本體性的構造有關。

南都:據說你的工作室和毛焰的工作室相鄰,兩人偶爾也會“斜杠”一把, 他寫詩,你搞藝術。其實在80年代的時候,藝術家和詩人常常是打成一片的,你覺得詩歌和藝術之間有什么相通之處?

韓東:詩歌就是藝術。詩人和小說家就是藝術這一系列的“從業人員”。或者說,我是將文學當做藝術來做的。文學和藝術(狹義概念上的)的相通是天然的。當然有人認為作家身份和“知識分子”的身份靠得更近,我始終持懷疑態度。文學性的作家特別是詩人,我認為就是廣義上的藝術家,他的責任和榮譽都應該來自于對其作品藝術品質的衡量。毛焰寫詩,賈樟柯寫過小說,楊鍵、呂德安和多多畫畫,左小祖咒寫過長篇,仁科寫短篇,這些都不是偶然的,甚至也不是業余愛好,可以說是近水樓臺。文學藝術是在一起的,甚至有關的才能和感受力也可以互換。當然,存在一個專業技能問題。專業技能從某個方面說可以后天培養,而感受力和特殊的體驗世界的方式卻是先天的,近乎于先天,至少,比專業技能更早更前就發生了。

南都:20世紀90年代末,中國的詩人們曾經為“知識分子寫作”和“民間寫作”爭論不休,可20多年過去,如今愈來愈少人再提到“知識分子寫作”與“民間寫作”。這兩個概念是失效了嗎?你認為這背后的原因是什么?

韓東:這一問題前面也有所涉及。“知識分子”和“民間寫作”之爭至少命名不夠準確,“民間寫作”實際上是一種口語化寫作,強調日常或者當下經驗,而“知識分子”寫作則偏重書本經驗,靈感也大多來自于某些抽象的主題。“知識分子”的命名有其有效性,也幾乎是一種自認。“民間寫作”或許可以更換成“日常寫作”或者“口語寫作”。僅僅作為不同的語言方式或者詩歌樣式,我認為分歧和對壘是一直持續至今的。只不過現在爭吵變少了,大家都各寫各的。另一方面,無論是“知識分子”還是“民間寫作”,大家都在向對方學習,也許這種學習是私下里的或者暗中的。總而言之,作為不同的方式,其差異和隔膜越發分明,作為具體詩人的個人選擇則越發兼顧或靈活。至少我個人是這樣的,寫詩時不會去考慮所有這些分別,一切為我所用,不僅需要遠離“知識分子”的一套,也要擺脫“民間寫作”的教條。

南都:這是一個追求成功的時代,然而你在此前的一個訪談里幾次提到西蒙娜·薇依的話“從勝利者的營壘里逃走”。應該怎么理解這句話?“勝利者的營壘”對詩人來說有什么危險?

韓東:這是相對于立場而言的。以前,我覺得一個人的立場很重要,現在不然,我們應該隨時從自己的立場之上偏移,以保持其靈活性。因為薇依說了,正義不是別的,就是其平衡的形象,我們作為一個砝碼應隨時準備從較重的一端轉移到較輕的一端,以維持整體上的平衡。“從勝利者的營壘逃亡”即是為此。這不是對詩人的要求,是對每一個尋求正義者的要求吧。

南都:請談談你今年的寫作計劃。

韓東:繼續寫中短篇小說。今年三月,鳳凰文藝出版社將出版我兩本中短篇小說集《幽暗》《狼蹤》,下半年還有一本《偽裝》,這三本所收都是我近年來的作品。二十年來,我除了2015年出版過一本《韓東六短篇》,就再也沒有出版過小說集。今年四月,《詩人的誕生》也將出版,算是一本“課徒實錄”。時隔二十年后,我主編的“年代詩叢”也將重啟,這次是“第三輯重啟卷”,收入了于豎、方閑海、旋覆、朱慶和、唯零、敘靈和李萬峰七人的詩集。此外由史春波、喬直翻譯的我的中英文雙語詩集《買鹽路上的隨想》也將出版。

南都記者 黃茜

大家都在玩的社團☞熱門大爆料☜加入社團和大家一起交流