Advertisements

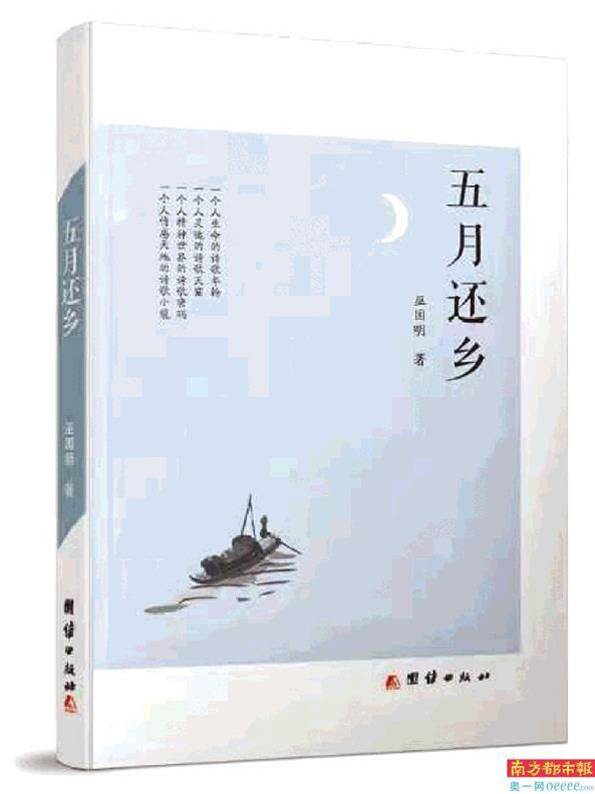

《五月還鄉》,詩集,巫國明著,團結出版社2021年。 巫國明,作家、詩人,現居廣州增城。

□ 梁鳳蓮

看到你的新詩集《五月還鄉》。

厚厚的四百頁,將近二十年的創作呈現,一個人的生命流淌,一個人的精神軌跡,在泛白的時光里。如封面上淡淡溢出的青藍,從此有了無數的解讀,也有了很多回首的況味;如同封面上的設計,有一個人的小船在自渡,一彎弦月在仰望的天邊。

凝神這個書名,腦袋一片空白。我們還能回去嗎?回到過去那些過濾出溫馨記憶的時光里嗎?回到那種單純的信任和美好的交往中嗎?

還鄉?故園在哪?簡單而又美好的文學藝術的夢在哪?那些溫慰和激勵過青春歲月的向往在哪?還能回去嗎?

歸去來兮?

人是有著多種真實的可能性的,人的才情亦一如萬物之源的水,要么干枯,要么生生不息地流淌,要么積水成淵,要么靜水流深,要么隨物賦形,都是為了存在,宣示著水,哪怕是一滴水,也有存在的價值,也有反哺滋養自我生命的價值。

何況,后來的你,還多了一種武器。多種焦距的鏡頭,多種角度的旋轉、放大、縮小、推拉,同時,你也在旋轉著自己,轉換著自己,一會這個角度,一會另一種姿勢。

我不知道還有哪種文體,能像詩那樣,跟寫作者達成這樣的默契,此時的寫作不僅是一種寄存,也是情緒安放的容器,是思想聚攏的托盤,似乎是,精神空間里放飛的所有想法,都可以歸棲在詩歌的屋檐下,真切地作一次歸返式的還鄉。

不再讓紛紜的情愫,在四季的轉換里飄飛,也不再讓噴涌的情絲,在粗陋的言說中淪陷,讓這些發自內心的情愫和表白,都在詩的句子里安棲下來,好撫慰那些有緣觸碰的目光。

我想,這大概是寫作者書寫的每個詞語與句子,每一篇章每一本書,最好的宿命了。

從你的詩集里足可以挑出很多能引起共鳴的詩句:

——忘記帶傘的雨天 我在屋檐下期待什么?

——來探望你的人 除了一身闊綽的秋風 除了滿懷的醉意 他兩手空空

——這一夜,我的頭發 比河灘上的青草還短 卻比回家的路更長……風過無言,花開兩岸 我是北斗星下|歸帆一片 載著 亙古不變的鄉音

——風騎著樹梢奔跑 云落在河中,枕著魚蝦午睡 誰的心朗然無物,靜若止水? 而那么多的藍,那么多的白 那么多的恬靜和那么多 說不出的親切,都屬于了 此刻的我

……

你說,你相信自己觀察世界的眼光。這多好,多自信,多有過濾人云亦云的自信,多篤定坦然,不為眾擾,不為孤惶。

想起你說過的一句很認同、我自己也常常以此自勉的話——一個人的詩歌之旅就是一場馬拉松。你要跑起來,便一直在路上,有時風光無限,有時孤寂難耐,有時陰晴不定,有時可能挑戰極限,每一段路都意味著不同的體驗,只要你愿意當一個跑者,那么一切都得面對與承受吧,不管是否愿意,忍耐與堅持是唯一支撐自己的力量了,除此,不知道還有什么幸運降臨的奇跡。

《五月還鄉》,一如你在書的封面所題寫的核心語:一個人生命的詩歌年輪,一個人靈魂的詩歌天窗,一個人精神滋養的詩歌密碼,一個人情感之地的詩歌小筑。

這亦道出了我的心聲。

有了這樣一種選擇、取舍,接下來的所有思考與體驗,甚至包括經歷,或許就真的會變得不一樣了,煙火日常,庸碌過往,流動的時光,老去的歲月,都可以俯身偶拾所幸遇的與文化藝術有關聯的所獲,成為一個思考者,一個語言的錘煉者,一個修剪精神枝杈的園丁,這就是詩與藝術之于詩人,之于信眾,之于愛好追隨者,最好的福報和賜與了。我以為是存在著這樣的一種邏輯,我也一直認為本來就該是這樣的一種有關聯的秩序。

我的記憶還是頑固地蹦跳過時間的彈簧,回到上世紀九十年代的深圳大亞灣酒店。那時我帶著尚小的兒子,到華僑城采訪,寫一個命題的報告文學。你從公司趕來,就是為了在大熱天里款待我們吃一頓海鮮。那一刻的記憶“啪”地就印在我的腦海里,時至今日都沒被沖刷而去,也許我向來疏于交往,尤其是行業中人,故此印象殊深。

我寫過你的小說集的評論,那竟然是二十多年前的事了,從小說文字的力度里,始終認為你的語言富于詩意,富于張力,不拖泥帶水,更不空泛無聊,如是,多加上一個詩人的頭銜,于你是順理成章的事情。

如你說過的,寫作是一場馬拉松,同樣,寫詩也是一場個人漫長的修為,這了這些想法或者信奉這種念頭,一切就純粹了。

世界上最強大的防身利器,就是充滿激情的靈魂。我一直有讀好詩的熱情,亦幸運遇見你的詩,那么厚厚的幾百頁,那么多藏身其中的所有的時日的情感與情懷,那么多抒發自己,也觸動他人的詩句。

其實寫詩就是一種自我武裝,自我完善的歷煉吧,至少在精神層面上,在思考的深廣度上,在面對自我與面對世俗的應對上。

怎么抵抗虛無呢?過日子的流水落花,職場上下大同小異的招數,人心的起起落落,生命的有常與無常等等,這本身多虛無啊。經受住折騰,或者考驗,然后面對,倘若手中有把劍,亦不妨揮舞一下,用力向前一劈,或許能刺穿什么,這就是所謂的人生,或者命運。在虛無中創造,試著偶爾成全一下自己,試著偶爾安慰一個自己,然而灑脫一下,飛升一下,就是桎梏中最大的擺渡了,畢竟有遠方,有很遠的我們無法到達的遠方。這世界從來都在我們的想像之外,這世界大著呢,“閃爍的太陽越過高高山巒,幽谷中的光點有如泡沫浮泛。”蘭波的詩被鮑勃·迪倫吟唱出來時,都是古往今來的“通靈者”,這就是被定義的“一種幸福的宿命”。

反復地翻開又合上你的詩集,我的情緒一直往城東的方向飄蕩,我有一個老友在那個盛產荔枝和仙女飄帶瀑布的地方,那里曾以詩歌之名讓很多詩人趨之若鶩、駐足為家,這些都是因你釋放的真心和誠意,由詩及人,由人及詩。而我的記憶也被這種溫暖一直鎖定著,穿越時間,穿越淡若水的君子之交,年復一年我躲避著這個圈那個壇的種種紛擾,而對你傳遞過來的溫暖與親切,卻不用開鎖,也不用分神,回頭一望,總能看到你誠懇的樣相。

向東,總有美好因你而來,那些成了冰砣子的隔季的荔枝,那夜在路邊店的一圈低矮凳子一伙人圍吃的海帶綠豆沙,那個新開的書店你匆匆趕來的慰問,很多,記憶在那兒,不用多說吧。

至于生命之流,免不了清流濁流、泥沙俱下,雨水泉水混搭,這都是常態吧,關鍵是,只要生命之流依然流動,依然水量沛然,換句話說,你和你的詩,詩心仍在,詩情不竭,始終就會詩意迸發,就會滔滔不絕。所收獲的作品,感覺的好與欠缺,安慰與失落,自然是百般滋味在心頭,你知天知地知就足夠了。生命無常,人生有償,詩歌成為你一輩子的拐杖,去觸探萬千因果,浪奔浪流,也不外乎滄海一聲笑,滔滔兩岸潮。

知天命之年已過,此時的還鄉,是正當時的歸去來兮。

有悟于此,有感于此,也是我的意外的所獲呢。

(梁鳳蓮,作家、廣州市社科院研究員。本次刊出部分為原文節錄)

大家都在玩的社團☞熱門大爆料☜加入社團和大家一起交流