Advertisements

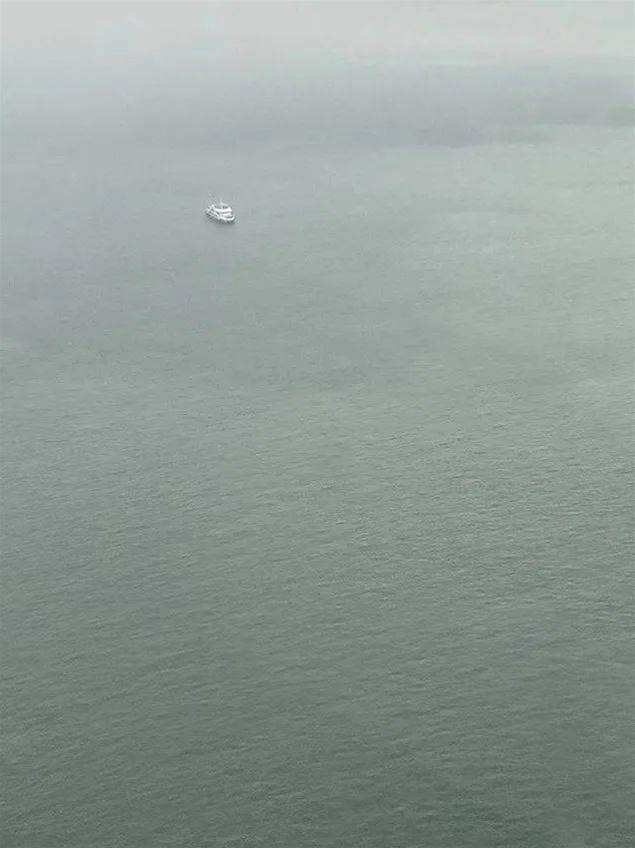

有人能從一張海的圖片而辨認出是哪里的海嗎?圖片里沒有明顯的建筑,沒有清晰的人物,它只是由海水、沙灘、岸邊的植被以及陽光組成,差別在于,海水的顏色,島嶼的粗獷或者秀美,植被的繁茂或者貧瘠。是在巴塞羅那,還是普吉島?是意大利南部,還是日本的瀨戶內海?或者是從某一個高樓大廈的狹長而寬廣的窗口眺望出去,是灰蒙蒙的扁平的海面,宛如巨幅的銀綢,綴滿了點點白花。這可能是伊斯坦布爾,也可能是廈門。但對于我而言,我的腦海里有一幅這樣的海的圖像,是廈門的海。當我從高空的酒店大堂無意中抬頭,透過幾十米寬的、然而窄窄的窗戶看出去,可見雨后或者雨前的層層疊疊的氣壓云團,海是無盡的二維平面的灰色水花,那些觸手可及的島嶼(我是之后才突然間察覺它其實就是鼓浪嶼)像擱淺的船,我似乎以外星觀測者的角度“觀測”到了海上風暴前夕的那一刻。有一種說不清楚的殘忍與柔情。

我不是想去海邊才寫海。也許正好相反。海意味著什么呢?我。我們。我們都市里渴望從日常逃離的人。哦,風景,某一種“風景”的陷阱和錯覺。為什么不呢?然后呢。風景在自拍中變得虛無。有意義的只是為什么海是風景?海是如何變成一種“風景”的?

在毛里求斯的某一家酒店,我每天在海灘上度過早晨、中午、下午、傍晚直至深夜。我從房間的后門走出,有一條石子兒小路,兩邊種植著熱帶的蕨類和花卉,沙灘白得近乎虛假,早晨露水很重,腳下的沙子是微涼的。我在黑夜里降落,在黎明前抵達酒店,這是一座巨大的島嶼,除了熱帶常見的樹林,就是一眼望不到邊的甘蔗田地。我在導游書里讀到馬克・吐溫的一句話:上帝先創造了毛里求斯,然后創造了天堂。我對于這種名人的贊譽不以為然。然而我在黎明的晨輝中看見那些郁郁蔥蔥的樹,綠色的湖泊掩映在樹的綠影中,那些路的盡頭拐彎處,海的峽灣,是坦誠而明亮的寶藍,還有經過的無數個小的城鎮,有殖民地風格的洋房,簡易的板材平屋,黑人小男孩小女孩的喧嚷和嬉戲,即便我身處其間,也不過是浮光掠影。我因為長途飛行和時差而困倦得昏昏欲睡,又因為來到一個遙遠的島嶼而興奮,雖然是非洲,但它的“非洲風味”并沒有很明顯,更像是僅僅地理位置上的非洲國家,我試圖體會它,雖然我沒有任何旅行計劃。像大多數的海邊旅行那樣,抵達海邊,確切說,抵達了奢華的海邊酒店,穿過氣派的大堂,曲折的廊檐,人工的流水假山, 路過訓練有素的接待員、行李工,終于,入住了海邊的二層小洋房,屋內略顯陳舊的家具和擺設,有一股淡淡的潮濕的氣息。打開通往海邊的門,早晨的陽光熠熠生輝,這一刻達到了旅行中愉悅的頂峰。

酒店的門口有人工池塘,養著滿滿一池子的日本錦鯉,考慮到這是非洲的島嶼,這景象頗為詭異。我坐在門口小碼頭等船,海岸邊綠松石般的海水中,五顏六色的小魚兒游弋,無論怎么看,都比錦鯉美得自然與合理。坐船去附近隸屬于酒店的一個小島,大概只有一個足球場那么大,小島上什么都沒有,點一杯可樂也需要對岸酒店開船送過來,雖然他們不厭其煩,因為沒什么客人,然而我覺得煩瑣。我那時候(或者一直有)常常生起某種逃避世界的想法,會一個人去隱蔽的角落,但詭異的是,越是隱秘的地方越是被迫要與陌生人交流,因為沒有選擇。我在沙灘的躺椅上看書,看對岸的酒店,在島上的樹林里散步,地上有掉落的松果,有蜥蜴,很小的蜥蜴,雖然是非洲,但這更像是一個普通的熱帶島嶼。

有一天跟這個酒店的總經理喝了下午茶。那是一個瘦高個年輕人—白人,說毫無口音的完美的英語。但我們顯而易見氣場并不相投。我們的見面純粹是禮貌性社交,因為工作必須見一面的客套性的交集。然后我無意問了一句,你是哪里人?歐洲嗎?我迅速意識到這句話令他不快甚至惱怒,因為他立即冷冰冰地說,他是“毛里求斯人”。我立即表示了抱歉。我想我大概是觸碰了某些人種話題,關于本土、移民、奴隸貿易的黑暗歷史,諸如此類,都不是馬克・吐溫在“天堂”里享樂那般的簡單。 但我完全沒有任何意圖去探討我不太了解的話題,白種人是不是毛里求斯的“本地人”與我又有什么關系?來毛里求斯不就是為了離開人群的復雜的“組織架構”,暫時不受“歷史”的牽制與干擾嗎?

我終于準備要去酒店之外的地方了。然而這是一個不小的計劃,這個島嶼不論去哪里都是長途跋涉。有一個講中文的年長的女華僑來酒店介紹旅游景點,我躊躇了一會兒,因為沒什么吸引我的,但我還是買了個一日游。第二天是一個印度裔的司機來接我,兼導游,他想盡一切辦法讓我興奮起來,像一個正常的游客那樣,看見什么都是奇跡,他的努力除了令我緊張焦慮和尷尬,并沒有什么正向作用。他堅持讓我坐在副駕駛位,“像一個朋友那樣”,然后車一路開,開了很久,去了一家印度人開的絲綢和地毯商店,這些都是旅程中“規定”的項目,但我買的這個旅程并不便宜,也有可能因為不便宜,才會覺得我更有消費的意愿。但誰會在這里買一條毫無特色、幾千美金的印度地毯呢?在我一再表示了什么都不想買之后,我們又上路了,然后我們又開了很久,來到了一家紀念品店,在這里我終于慷慨解囊,買了一個帆船擺件,以試圖讓司機早點離開。然后又開了非常漫長的一段路,去到了一家朗姆酒工廠,很現代的工廠,接待處像是加州納帕酒莊的裝飾,我喝了免費的試飲,然后買了兩瓶。一晃十年過去了,還在我家的柜子里,從來沒喝過,有些東西,包括朗姆酒,似乎都是離開了那個環境、氣氛的烘托,它的某些光環啪的就消失了。最終我們抵達了路易港,毛里求斯的首都,去了一座黑乎乎的城堡,我完全忘記了它的歷史來由和樣貌,只有炎熱記憶猶新。我與我的印度裔司機在一家“計劃內”的餐廳,面對面地吃飯,無可逃避的眼神對視,好像有千言萬語又一句話也不想說。我在飯后決定一個人在城市里走走。那些熱氣騰騰、時而繁茂時而荒蕪的街道,小商品市場的喧囂人流,街心花園的靜謐,我常常忘記我是在非洲的一個島嶼國家,熱帶的植物,瘋長的生命力,有些歐洲式的房屋,像是菲律賓的某個地方。我對于熱帶的海總是帶著焦躁般的熱情,潮濕,溫暖,悸動,以及感傷。我在回程的路上,堅持要坐在車的后座,路上的三小時,默默地看著窗外,無盡的森林,無盡的海嶼,無盡的甘蔗地,無盡的低垂的藍天,在這不被打擾的咫尺之地,我突然領悟到了馬克・吐溫的天堂之意,在沉默中感受海的氣息,從浪花的碎片,到甘蔗蓬勃的綠色帶緋紅的葉片,都充斥了熱帶荒涼而澎湃的情欲的氣息,這是美麗而富饒之海。在深深的夜里回到酒店,印度裔司機和他的車消失在黑暗中,他的生活、家庭、孩子、餐桌上的印度食物,他的祖輩、愛欲、白天里被迫聽到的片言只語,我在夜里的海邊,回想著白天里經過的,看見過的,停下來觸摸過的。海,同樣的海,又是不同的海。

海怎么變成“風景”的呢?我在內陸長大,我不會游泳。我沒有海上運動的興趣和能力。海,像是一種巨大的誘惑,基于遙遠、龐大、不可預測,它令我惆悵,世界沒有盡頭,時間永無止境,而我站在海邊,成為渺小的對立面。我一直到十八歲的暑假才看見海,在火車上,隔著擠擠挨挨的人,看見窗戶中一瞥而過的蔚藍海面,心中洶涌澎湃,這就是海啊。在興奮難眠的夜晚,我們在海邊走啊走啊,不知疲倦。我怎么能想到,此后,我將會去那么多的海邊,我會如此經歷我的生活。海邊的風景日漸模糊。它由海灘、海岸的酒店、植物、某種氣味、一些節奏,散亂著,隨意組合成畫面。我想起,游艇快到卡普里島的時候,對面劍拔弩張的山崖,港口的忙碌,游艇上的閑適而精致的歲月,光滑的木地板,現代的家具,午飯時,廚子端出來大盤大盤的色拉、意大利面和小塊的披薩。無窮無盡的海,海的浪花,經過一座島,一個漁村,一艘另外的小一號的游艇,一艘曾經是屬于肯尼迪夫人的游艇,大家去參觀這艘游艇,它體量不大,內部是海藍色的裝飾,然后我們結束了參觀,它又重新啟動。海是多么的廣闊與宏大,人物、時間、故事,消解在海中,唯有虛構與回憶永存。

左右滑動看海的風景

這種海的風景,仔細想起來,是如此繁多,一張疊壓著另一張的照片。我會在不多的時候,憑某一種神秘的感覺,猜測這是哪里的海。這是意大利南部的海邊,它被我捕捉到的特征,可能是一棵高聳的松樹,嶙峋的巨石,岸邊的泳池是簡明的長方形盒子,遮陽傘是藍白色的條紋。可是這常常猜錯。在沒有人煙的里約熱內盧的海濱,它的平緩的綠中又略顯白灰色的灘涂,令我想起飛機在降落的時候,窗戶看下去的沖繩島嶼的海岸,海水似乎是靜止的,被白色的沙丘沖擊為小塊小塊的湖泊。在海灘人群攢動的照片里,我常常猜不出那密密麻麻的人是在哪里,熟悉而一時間說不出來,曬成了流油的黑色火焰。這是在巴塞羅那還是馬賽的海邊浴場?我在那里,都是匆忙度過了幾天時間,甚至只有一個下午。而城市的海邊,放著音樂,喝著啤酒,吃炸雞和薯條,海浪是臟乎乎的藍,烈日下,人被曬成炭黑,只有寥寥無幾的人是好看的。

小津安二郎的《東京物語》中,老夫婦造訪東京的兒女,結果都因為兒女各自繁忙,想出了一個送老夫婦去熱海旅游的“好主意”。旅館里隔壁打麻將的旅客徹夜喧嘩,老夫婦不得不躲出酒店,在凌晨的海邊枯坐。小津的黑白鏡頭里看不見多少的海,海的平面,海帶來的慰藉。海的風光在小津的電影里總是一小片一小片,永遠舒展得不夠,不像原本遼闊的海該有的樣子,是內斂而急促的海。等我去到熱海的時候,熱海已經被無數的重新改造過的日本豪華旅館所充斥,你很難聽見隔壁人的聲音,你幾乎見不到其他的人。我每天在傍晚,在觀景露臺喝一杯,然后安靜欣賞太陽落下的那一瞬間,掉落在相模灣的深處,紅色的太陽,不經意地滑下去,從棕櫚樹、香樟樹的樹頂掠過,它敏感、纖細、柔和,海面也是這樣,是無數種藍匯成的綢緞,然后太陽猝然消失,夜晚一眨眼就落下帷幕。

這是海的風景,我看到了它溫柔的一幕,溫柔,只是海的屬性里微不足道的一點。東南亞的海嘯過去一年后,我去普吉島的一家酒店住,如果不仔細觀察,好像并沒有什么異樣,然而總有種沉重而微微的不安。浪花翻卷著,有點臟,夜晚靜得可怕,幾乎沒有旅客,完全睡不著。完全不敢想當時的情景,很多人在頃刻間就被海吞噬。然而現在的海依然是平靜地蕩漾著,以風景的樣貌對人、娛人。人不知死活的淺薄與渺小。—有一年我的情緒出現了問題,我在蘇梅島附近的一個迷你的小島上療養,島上只有一間酒店,我盡可能每天早起早睡,做一些簡單的運動,在泳池試圖學會游泳。有一天朋友組織了出海潛水,我只是浮潛。然而我一到海里,就有一種要被淹沒的瀕死的極度恐慌,大呼小叫,我很快就乘坐快艇回到了岸邊。海浪沉重地打在我的身上,我全身都在顫栗,疼痛,緊張。島上突然下起了暴雨,天地是白茫茫的大洪水時代,樹木接二連三地倒伏一地,海再也不是風景了。

等我離開的時候恢復了精神,海的溫柔與海的粗糲,都是治愈人的東西。人為什么要喜歡海呢?因為我們都是從海里來的嗎?陸地誕生于海,生物誕生于海,在漫長的時間里演化。一個人站在海邊,看著海,就像看一個永恒的來處。

大家都在玩的社團☞熱門大爆料☜加入社團和大家一起交流