Advertisements

題圖:電影《偷書賊》劇照

維也納以音樂之都的名號聞名于世,但這座城市帶給世界的不只有音樂。

兩次大戰間的維也納,貨幣貶值,時局動蕩,這里的文化卻空前繁榮,現代主義的科學、哲學、文藝、政見都走上了新高度,活躍在討論室、沙龍、咖啡館、博物館等空間之中……追求成為世界公民的新型猶太人,更是其中的代表乃至樞紐型人物,他們憧憬著進步和平等,甚至吸引來了列寧和托洛茨基。

其中的代表性群體,就是反對舊形而上學、倡導邏輯經驗主義哲學的“維也納學圈”。時至今日,這些知識分子依然有著非凡的影響力。

那個時候的維也納群星璀璨,然而,無法忽略的是,“反猶主義是一只變化多端的野獸,維也納的猶太人找不到避開它的成功策略”,身處其中的知識分子是否意識到陰影已悄然逼近?等待著他們的又是什么樣的命運?

“如果一座城市能產生弗洛伊德、維特根斯坦、馬勒、勛伯格、波普爾、哈耶克、克里姆特、盧斯——和希特 勒——那么其中顯然發生著重要之事……”

英國學者大衛·埃德蒙茲的著作 《進步知識分子的死與生:兩次大戰間的維也納新哲學與石里克的遇害》從活躍在兩次大戰間的一批科學、哲學界知識分子們形成的“維也納學圈”切入,勾勒了前后約70年的相關“硬文化”興衰嬗變,既涉及我們熟知的羅素、弗洛伊德、維特根斯坦、哥德爾、波普爾、包豪斯,更有紐拉特、卡爾納普等樞紐性人物……他們一起點亮的舊大陸文化盛焰已在時代風雨中熄為余燼,四散的星火是否已然燎原?這幅宏大畫卷不但覆蓋歐美,包含科學與文藝的新氣象,更有風云驟變,以及戰后新哲學的硬核……性格決定命運,也與個人文化觀暗暗相連。其中頗具象征意義的人物,也許就是溫良的豪門學術明星石里克,唯一一個被無端刺殺的人。

點擊文末“ 閱讀原文 ”亦可購買

▽

“他們燒我的書就滿意了”

文 | 大衛·埃德蒙茲

摘選自《進步知識分子的死與生》

來源 | 理想國imaginist

要了解維也納學圈的歷史,就必須正視它的猶太因素。大多數成員都是猶太人或半猶太人,包括伯格曼、費格爾、弗蘭克、霍利切爾、哈恩兄妹、考夫曼、紐拉特、蘭德、謝希特、陶斯基和齊爾塞爾。門格爾的母親是猶太人。波普爾和維特根斯坦是猶太血統。中心的一些重要來訪者,如艾耶爾和塔斯基,也是猶太人。柏林的漢斯·賴欣巴哈是半個猶太人。其他一些人,如維克多·克拉夫特和卡爾·亨普爾,也無法忽視或避開反猶主義,因為他們有猶太 妻子。

01

猶太人在維也納

1848年革命后,猶太人獲得了在維也納居住的權利,并于1867年獲得了完全的公民權,這一年,維也納的人口普查只登記了6000名猶太人。到1936年,維也納的猶太人口約為18萬,占總人口的9%,是德語世界猶太人口最多的城市——在歐洲,只有華沙和布達佩斯兩座城市定居著更多的猶太人。猶太人口最急劇的增長發生在19世紀下半葉,但直到一戰結束、奧匈帝國崩潰之時,數字都一直是上升的。

《維也納:帝國、王朝和夢想》劇照

粗略來說,維也納的猶太人可以分成兩派,長袍派和領帶派。“長袍猶太人”比較恪守宗教信仰,更為傳統,也窮得多。他們往往是新近從奧匈帝國東部邊陲過來的,特別是來自加利西亞,一個今天分跨波蘭和烏克蘭的地區。領帶猶太人則較為富裕,更能融入維也納的生活。許多人是一代(或兩代)之前從捷克斯洛伐克和匈牙利過來的。領帶猶太人家庭崇尚德語文化,而宗教在他們的生活中很可能扮演著較為邊緣的角色。對他們來說,柏林比耶路撒冷更重要;他們更有可能閱讀席勒而非《塔木德》,更有志于讓自己的孩子進入文理中學而非猶太學校——文理中學是通往大學的大門,而大學則是通往天堂、或說中產階級生活的道路。

學圈雖然猶太色彩如此強烈,但絕非例外。在維也納社會生活的許多其他領域,如金融、商業、藝術和個人執業的行業中,猶太人占據著奇高的比例。到19世紀80年代,猶太人就已經占到維也納醫生和律師的一半以上。1936年,他們占全市律師的62%,報刊編輯的71%,廣告主管的近100%。

但有些職業對猶太人來說要難進得多,特別是那些屬于公職人員的職業。公務員這一職業幾乎完全對猶太人封鎖。 1934年,奧地利的161000名公務員中,只有700名猶太人。

被標上大衛之星 的咖啡館

1923年,維也納的右翼德意志學生會動議,所有猶太作家的書籍都要打上大衛之星的印記。1930年,大學校長正式企圖限制猶太人的數量,但此舉在被裁定違憲后失敗。但猶太人要獲得教職,標準還是必須比非猶太候選人高得多;連著名的猶太學者也不獲晉升。

02

“現代政治性反猶主義的搖籃”

反猶主義是一只變化多端的野獸,維也納的猶太人找不到避開它的成功策略。 一旦出了問題,被指責的總是猶太人。戰役失敗?怪猶太人。通貨膨脹?猶太人的錯。憎恨現代主義?因為它起源于猶太人。維也納作家兼哲學家奧托·魏寧格寫道:“現代性的精神是猶太式的,無論你如何看待它。”所有打破禁忌、逾越傳統的新事物,都讓傳統派感到恐懼,他們很自然地把現狀的顛覆歸咎于猶太人。

這里有大片的刻板印象:大發戰爭財的人、貪婪的資本家、詭計多端的傀儡操縱者、顛覆性的變革分子、搖尾乞憐的下屬、滑膩的揩油者、淫蕩的頹廢者。富裕的猶太人(“有錢猶太佬”)因其權勢而遭人討厭。專業人士和知識分子(“墨水猶太佬”)因其影響力而被憎惡。來自東方的猶太人(“乞丐猶太佬”)因其貧窮和風俗特異而被鄙視。

第一次世界大戰結束時,食品和燃料都嚴重短缺,新涌入的難民被認為是加劇困難的罪魁禍首。在維也納,時而有人高喊:“讓猶太佬滾出去!”在維也納以外的奧地利腹地,那里的猶太人少得多,但反猶主義卻更強烈。

一個不幸的事實是,中產階級猶太人與非猶太奧地利人一樣,對新來的講意第緒語的人也有一些鄙視。隨著反猶主義越發地丑陋,一些中產猶太人開始偷偷覺得,也許東方猶太人至少要承擔部分責任。

當然,偏執也不是什么新現象:在奧匈帝國時期,偏執就一直盛行。在19世紀末,主持維也納工作的,是卡爾·呂格這位有魄力的市長。他的成就之一是利用管網為城市引來了泉水,但他還開展了心狠手辣的反猶運動,并借此提高了自己的人氣。他給猶太人貼上了“殺害上帝之人”的標簽,并對猶太資本家進行謾罵。一位猶太代表反對呂格的挑釁,他回答說,反猶主義會“消亡,但要等到最后一個猶太人滅亡之后”。他與個別猶太人友好地打交道,但他有一句名言:“誰是猶太人,由我來決定。”呂格深受該市一位流浪藝術家阿道夫·希特勒的賞識,希特勒稱他是“我們中間有史以來最有干才的市長”。

卡爾·呂格(Karl Lueger,1844-1910)

所以在反猶主義方面,維也納是有案底的。 正如一位歷史學家所說:“如果說世界上有哪座城市可以稱得上是現代政治性反猶主義的搖籃,那就是維也納。”

不過,在帝國崩潰之前,至少維也納的猶太人覺得自己是眾多猶太人中的少數,他們這種政治、文化和宗教忠誠的混合形式可以愉快地共存。奧匈帝國的猶太人大多把第一次世界大戰當作展示自己愛國主義的機會來擁抱。

戰后的奧地利散發出了更褊狹、更天主教化、更不世界化的氣息,對猶太人來說不是舒適的居處了。但事情還沒有絕望到讓他們感到移民的迫切性。大多數人與 西格蒙德·弗洛伊德有同樣的感受,他在1918年停戰日寫道,他將繼續留在維也納,盡管帝國已經消失:“我將行尸走肉般地繼續活下去,并硬使自己相信,這就是全部。”盡管如此,猶太人已經感到自己是顯眼、暴露的了。

03

猶太人的選擇

面對咄咄逼人的新現實,有些奧地利猶太人的反應是加深自己的宗教虔敬,不顧基督教人口中敵對分子的蔑視、奚落和譏笑。但在更世俗的人中,有幾種反應。少數人轉向了猶太復國主義,創立這項運動的是忒奧多·赫茲爾,一位有領袖氣質的維也納記者,他認為在國內追求公民平權是無望的,堅信只有在猶太人的國家里,猶太人才能擺脫反猶主義。另一些人不愿意接受猶太復國主義的政治計劃,但卻擁有猶太文化身份認同,這些人甚至可以說在避不可避的反猶主義獠牙前變得更加顯眼。

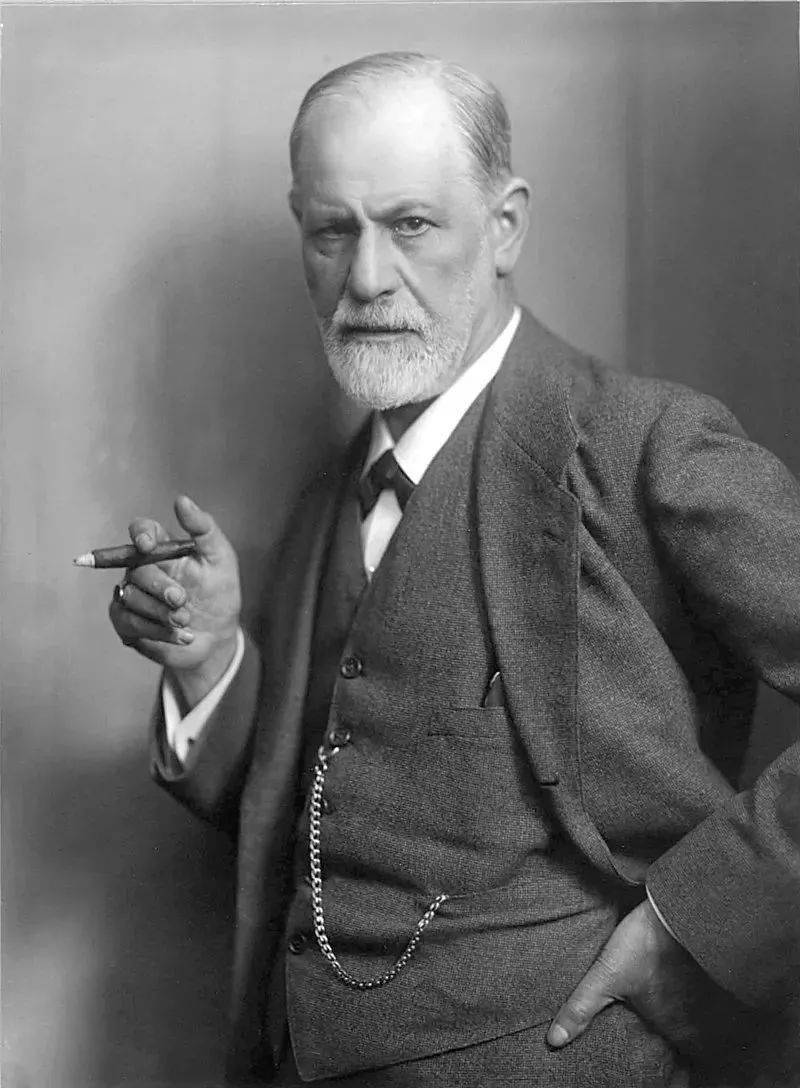

弗洛伊德和阿圖爾·施尼茨勒都屬于后一類人。弗洛伊德是一個公開的無神論者,但仍自認為是猶太人,并收集猶太人的笑話和軼事。施尼茨勒同樣對自己的猶太身份有著深深的感觸,但在日常生活中也不恪守猶太習俗。

西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856-1939),精神分析學的創始人,后因躲避納粹,1938年遷居英國

但是,在猶太人身份的多維分類中,還有另一類人: 同化主義者(assimilationist)。同化主義者希望融入更廣闊的文化,并愿意——有時甚至熱衷于——放棄自己的猶太聯系和身份。與學圈有關的猶太人物大都屬于這一群體。

一些人甚至改宗了基督教。事實上,歐洲沒有哪座主要城市像維也納這樣有如此高的改宗率,盡管改宗依然很少發生。改宗者包括古斯塔夫·馬勒、卡爾·克勞斯和社會民主黨的創始人維克多·阿德勒。波普爾的父母都改奉了路德宗,他自己也始終認為同化是解決反猶主義的一個辦法。漢斯·哈恩和奧托·紐拉特都是混合婚姻家庭,他們的猶太裔父親改宗了基督教,門格爾的母親也是如此。門格爾從不認為自己是猶太人。

在擺脫與舊宗教聯系的過程中,被同化的猶太人接納的是一種新宗教:教育。對學習的癡迷將許多猶太人推上了受人尊敬的社會地位。奧托·紐拉特的父親,政治經濟學家威廉·紐拉特,自食其力地完成了學業,還自學了拉丁文。他的私人圖書館藏書達13000卷。卡爾·波普爾也得益于在一個擁有大型圖書館的家庭中長大。

半自由的條件,可能是猶太成就的完美孵化器。猶太人可以自由地學習,但許多通往社會地位的途徑是對他們封閉的。要想有所表現,他們就必須超常表現。

盡管如此,猶太因素在多大程度上是20世紀前30年維也納思想文化繁榮的核心,仍是歷史學家之間的爭議話題。 誠然,猶太人在文化和知識精英中的比例極高,但同樣也有許多著名的非猶太人,包括奧地利最重要的三位藝術家:克里姆特、希勒和柯克什卡。“猶太維也納”這種說法曾讓生于維也納的藝術史家恩斯特·貢布里希心煩意亂。他抱怨說,對于那個時代的維也納藝術家,“調查他們中有沒有誰是猶太人或有猶太血統,太有違常理了,我寧愿把這樣的調查留給蓋世太保去做”。

04

被同化的猶太人

在維也納,只要有猶太出身,那么無論是已然改宗,還是有強烈的猶太身份認同,你都很可能和其他猶太人住在同一個街區,從事在猶太人中常見的職業,最關鍵的是還會和其他猶太人交往。

事實上,維也納可以說是歐洲最具種族意識的城市。在文化上隨處可見的一個觀念是本質主義,即種族不僅與身體,而且與心理特征有關。

在21世紀,研究者們提出,隱性偏見,即無意識的偏見,是一種強大而惡毒的力量。 耐人尋味的是,這種偏見似乎也像影響主體人群那樣影響著少數群體。因此,有證據表明,美國的非裔美國人與白人一樣,對其他非裔美國人懷有同樣的偏見。凡空氣中飄著偏見的地方,每個人都會多少吸入一些,連受害者自己也是如此。

因此,一些學圈成員、甚至一些猶太成員,其對猶太人所持的態度,在今天說出來的話是會讓我們不舒服的,但對此我們不必過于驚訝。美國心理學家大衛·巴坎曾這樣描寫古斯塔夫·伯格曼:

伯格曼是一個被納粹深深傷害了靈魂的難民。我見過很多這樣的人,但伯格曼的傷是我見過最重的。他已經變得非常反猶。他宣布放棄猶太身份。有人告訴我,如果有人給他寄一張猶太新年賀卡,他會把它寄回去。他的觀點是,要防止猶太人重蹈歷史上各種迫害的覆轍,唯一的辦法就是無情地同化。這意味著,任何猶太人都不應該和猶太人結婚。

奧托·魏寧格(Otto Weininger,1880-1903 )

維也納有很多猶太人,尤其是被同化的中產階級,對自己的民族出身持有十分曖昧的態度。也許最臭名昭著的就是 奧托·魏寧格,他寫了厭女和反猶的《性與性格》。魏寧格認為人類性格中有男性面向和女性面向,女性部分聯系著本能,男性部分則關乎創造力和智慧。猶太人本質上是女性化的。“女人和猶太人都是皮條客,他們的目標都是讓男人感到內疚。在所有時代中,我們的時代不僅最為猶太化,也最為女性化。”此類內容還有很多。維也納一半的知識分子津津樂道于這些無恥讕言,其中許多人還把《性與性格》看作一部光彩奪目的作品。

1903年10月3日,魏寧格在貝多芬去世的那棟樓里租了一間房;這不是巧合,因為他沉迷于思索天才的本質。當晚,就在這間房里,他用手槍將子彈射入了自己的胸膛。年僅23歲的他在第二天就去世了。在生命的最后一年,他改宗了基督教。參加他葬禮的有卡爾·克勞斯,他也是一個有反猶傾向的改宗者。

維特根斯坦也對猶太人持有本質主義的看法。維特根斯坦家族是一個不尋常的例子:家族的猶太身份埋藏了至少兩代之久,也幾乎沒有影響到他的成長。即便如此,他后來還是開始質疑自己是否刻意掩蓋了自己的出身。

卡爾·波普爾則難能可貴:他從未認真對待這些可笑的種族主張。但他對自己的猶太血統也保有一種十分曖昧的態度。他的父母也許生來就是猶太人,但根據他出生時所登記的宗教,他不是猶太人。作為一個無神論者,他一直討厭被歸為猶太人。在他退休的那一年,《猶太年鑒》(Jewish Year Book)請求將他收入其中,卻得到了粗暴而嚴厲的回應。他憎惡種族自豪感,認為這“愚蠢且錯誤,即使是由種族仇恨挑起的。一切民族主義或種族主義都是邪惡的,猶太民族主義也不例外”。

卡爾·波普爾(Karl Popper,1902-1994),哲學家,后因躲避納粹,先后遷居新西蘭、英國

縱觀波普爾的一生,他始終是一個世界主義者,也認為人應該把自己看作世界公民。 然而波普爾似乎也吞下了一定劑量的維也納毒藥。他可能認為所有的民族主義都應該反對,但尤為不能容忍的一種民族主義就是猶太復國主義。

這就是維也納學圈運行于其中的氛圍。幾乎所有與學圈有關的人,他們的生活都受到反猶主義的直接影響,還有一些人受間接的影響。雖然他們幾乎不可能沒有意識到無處不在的反猶主義,但他們中卻沒有一個預見到了事件的走向。要離開奧地利,有著各種理由,包括事業的發展,但即便在納粹統治德國之時,對大多數人來說,生命可能受到威脅的想法依然看似荒謬。

紐拉特是一個明顯的例外,因為他積極參與政治;但其他人仍然受著積極看待事態發展的誘惑,就比如弗洛伊德。1933年,當聽說自己的書在柏林被付之一炬時,他說: “在中世紀,他們會燒死我本人;如今,他們燒我的書就滿意了。”

然而,我們都知道,事實遠非如此。

點擊文末“ 閱讀原文 ”亦可購買

▽

文化名人紀念演講

梁漱溟先生逝世三十周年紀念講座 |梁漱溟文化思想 |葉圣陶孫女回憶葉氏文脈 |柳詒徵先生紀念講座 |陳寅恪先生誕辰一百三十周年紀念講座 |陳作霖先生逝世一百周年紀念講座 |作家張愛玲誕辰一百周年紀念講座 |林散之、高二適先生紀念講座 |錢穆先生逝世三十周年紀念講座 |阮玲玉誕辰一百一十周年紀念講座 |上官云珠、周璇誕辰一百周年紀念講座 |譚延闿逝世九十周年講座 | 孫中山先生逝世九十五周年紀念論壇 |王陽明逝世四百九十周年紀念論壇 |

文化名家系列講座

莫礪鋒:開山大師兄 |周文重:國際關系新格局 |周曉虹:口述歷史與生命歷程 |周曉虹:費孝通江村調查與社會科學中國化 |周曉虹對話錢鎖橋 |周曉虹、張新木、劉成富、藍江對談:消費社會的秘密 |群學君對話舒國治 | 群學君對話葉兆言 | 黃德海、李宏偉、王晴飛、王蘇辛、黃孝陽五作家對話 |孫中興:什么是理想的愛情 |杜春媚對話郭海平 |程章燦:作為詩人與文學史家的胡小石 |谷岳:我的行走之旅 |黃盈盈:中國人的性、愛、情 | 金光億:人類學與文化遺產 | 周志文:人間的孔子 | 嚴曉星:漫談金庸 | 周琦:越南法式風情建筑 | 魏定熙:北京大學與現代中國 | 胡翼青:大數據與人類未來 | 生命科學與人類健康系列高峰論壇 | 畢淑敏讀者見面會 | 徐新對話劉成 | 謝宇教授系列演講 | 王思明:茶葉—中國與世界 | 祁智對話蘇芃:關于寫作 |甘滿堂:閩臺廟會中的儺舞陣頭 | 張靜:研究思維的邏輯 | 翟學偉:差序格局——貢獻、局限與新發展 | 應星:社會學想象力與歷史研究 |吳愈曉:為什么教育競爭愈演愈烈? | 李仁淵:《晚清新媒體與知識人》 |葉檀讀者見面會 |馮亦同:金陵之美的五個元素 |華生、王學勤、周曉虹、徐康寧、樊和平對話 |

城市文化與人文美學

東方人文美學深度研修班(第一期) |東方人文美學深度研修班(第二期) | 大唐風物,侘寂之美:日本美術館與博物館之旅(第一期) |大唐國寶、千年風物:日本美術館與博物館之旅(第二期) |當顏真卿遇上宮崎駿:日本美術館與博物館之旅(第三期) |史上最大正倉院與法隆寺寶物展:日本美術館與博物館之旅 | 夢回大唐藝術珍品觀展會 | 四姝昆曲雅集:羅拉拉、單雯、孫蕓、陳薇亦 |昱德堂藏揚州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活動 |《格致南京》系列文化活動 | 文心雅韻:中國傳統人文美學系列講演 | “文學寫作與美好城市”高峰論壇 | 仰之彌高:二十世紀中國畫大家展 | 首屆微城市文化論壇 | 南京城市文化深度行走(第一期:南京運瀆) | 南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合) |南京城市文化深度行走(第四期:城南舊事) |南京城市文化深度行走(第五期:靈谷深松) | 南京城市文化深度行走(第六期:清涼山到石頭城) | 南京城市文化深度行走(第七期:從白馬公園到明孝陵) | 南京城市文化深度行走(第八期:從玄武門到臺城) | 南京城市文化深度行走(第九期:從金粟庵到大報恩寺) |南京城市文化深度行走(第十期:從夫子廟到科舉博物館) | 南京城市文化深度行走(第十一期:從五馬渡到達摩洞) | 南京城市文化深度行走(第十二期:從獅子山到揚子飯店) |南京城市文化深度行走(第十三期:從南朝石刻到棲霞寺) |南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山) | 南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵經典紀念建筑) | 從南京到世界:第一屆微城市論壇 |園林版昆曲舞蹈劇場《鏡花緣記》 | 秋棲霞文學日系列活動 |

社會科學研修班與專題課程

社會心理學暑期班(2016) | 社會心理學暑期班(2017) | 社會心理學暑期班(2018) | 社會科學經典理論與前沿方法暑期班(2019) |口述歷史與集體記憶研修班(2020) |中國研究:歷史觀照與社會學想象力學術研討會 | 中國社會學:從本土化嘗試到主體性建構——紀念中國社會學重建40周年學術研討會 |第一屆長三角社會學論壇(2018) |第二屆長三角社會學論壇(2019) |長三角論壇2019新春學術雅集 | 第三屆長三角社會學論壇(2020) |

新書分享會 | 經典品讀會

《金陵刻經處》 | 《生活的邏輯:城市日常世界中的民國知識人(1927-1937)》 | 《謝辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹堯之死》 | 《朵云封事》 |《兩性》 |《放下心中的尺子——莊子哲學50講》 |《東課樓經變》 |《舊影新說明孝陵》 |《光與真的旅途》 |《悲傷的力量》 |《永遠無法返鄉的人》 | 《書事》 |《情感教育》 |《百年孤獨》 |《面具與烏托邦》 | 《傳奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《單向度的人》 |《陪京首善》 |《美國大城市的死與生》 |《詩經》 |《霓虹燈外》 |《植物塑造的人類史》 |《茶館:成都的公共生活和微觀世界》 | 《拉扯大的孩子》 |《子夜》 |《讀書的料及其文化生產》 |《駱駝祥子》 |《朱雀》 |《死水微瀾》 |《通往父親之路》 |《南京城市史》(新版) | 《被困的治理》 |《雙面人》 | 《大名道中》 |《箋事:花箋信札及其他》 | 《九王奪嫡》 |《鄉土中國》 |《白鹿原》 |《馮至文存》 |《在城望鄉》 |《海闊天空》 |

大家都在玩的社團☞熱門大爆料☜加入社團和大家一起交流